税理士が教える自分に最適な税理士を探す方法。「最初に誰と出逢うか」で天と地の差がつきます!

「法人化して税理士との顧問契約を考えているが、そもそもどうやって税理士事務所を探せば良いのかわからない」

「税理士をインターネットで検索しても多くの税理士事務所が出てくるため、何を判断基準にして選べば良いのかわからない」

このように考えている起業家・中小企業経営者の方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、税理士業界の内側をよく知る代表税理士である吉田一仁が、お客様(経営者)の視点に立ち、自分に最適な税理士を探せるように、以下のようなポイントについてまとめてみました。

- どのように自分に最適な税理士を探せば良いのか

- 税理士を探すにあたって知っておきたい「ぶっちゃけポイント」

ぜひ本記事のポイントを参考に、自分に最適な税理士探しにお役立てください。

なお、税理士の候補を探した後のステップである具体的な「税理士の選び方」については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税理士が教える税理士の選び方。失敗しない12のチェックリスト

さらに、税理士費用の相場やサービスと料金の関係性などについて解説した以下の記事もご用意しています。

関連記事:【税理士費用の相場まとめ】依頼内容別の相場まとめ表あり!費用を抑えるポイントも紹介

これらもあわせて参考にしていただければ幸いです。

目次

- 1 税理士を探す7つの方法

- 2 税理士の探し方は複数あるが、最終的には代表税理士と直接話すことが重要!

- 3 どんな税理士でも良いわけではない!税理士にも得意分野がある

- 4 実際にみんなはどのように税理士を探しているのか

- 5 税理士事務所と税理士法人はどっちが良いのか?

税理士を探す7つの方法

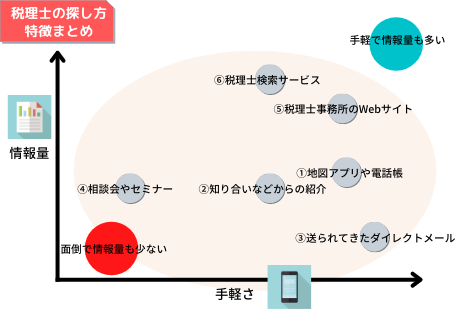

税理士を探す方法は、次のような7つのパターンがあります。

以下、それぞれの方法ごとにメリット・デメリット・ぶっちゃけポイントもあわせて紹介いたします。

近所の税理士事務所を地図アプリや電話帳などから探す

会社や自宅の近所の税理士事務所なら、本格的に税理士を探す前でもいくつか頭に浮かぶかもしれません。

具体的には、次のような方法で近所の税理士事務所を探します。

- Googleマップなどの地図アプリ

- 電話帳

- 街中で見かける税理士事務所の看板広告

メリット

- Googleマップなどは事前にクチコミや評価が見れるので、税理士の候補を絞りやすい

- 実際に税理士事務所に出向けば対面で選べるため、税理士の人間性や自分との相性がわかる

- 顧問契約後も場所が近いため、気軽に実際に会って相談しやすい

デメリット

- Webサイト(ホームページ)がない場合には、報酬料金や得意分野などの事前情報が薄くなりがち

- 出向いて対面で選べる反面、後々で断りにくい可能性がある

- 近所だけの判断基準だと地域によっては選択肢がかなり限られてしまい、他事務所との比較検討がしにくい

代表税理士のぶっちゃけポイント

もし私が中小企業経営者の立場で顧問税理士を探すのであれば、会社や自宅の近所の税理士事務所から優先して探します。

なぜなら、顧問という経営パートナーを探す限り、社内であっても・社外であっても気軽にコミュニケーションが取れる方がいいからです。

ただし、顧問税理士を探しているのではなく、税務会計業務のアウトソーシング先を探しているのであれば、正直どこのエリアの税理士事務所でも構わないと思います。

一般的には明確にされていませんが、「税理士の顧問」といっても現状は大きく2つに分かれます。

- 中小企業経営者の良き相談相手であり、経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」

- 税務会計業務を受注し、税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」

そのため、経営者が第三者の相談相手は特に不要で、税務会計業務のアウトソーシングだけを受けてくれる税理士事務所を探しているのであれば、会社や自宅の近所である必要は一切ありません。

逆に、経営者が第三者の相談相手がいることの価値を理解しており、経営全般の顧問として関わってくれる税理士を探しているのであれば、会社や自宅の近所から優先して探してみることをおすすめします。

知り合いの経営者や専門家、取引先などを経由して探す

「会計事務所白書 2017年 事業主編」によると、税理士との顧問契約につながったきっかけとしては「紹介」が最も多く、全体の80%を占める最もメジャーな税理士の探し方です。

メリット

- 知り合いが間を取り持ってくれるので、いろいろと話がしやすい

- 会う前に紹介者から税理士の第三者評価(口コミ)を知れるので安心

- 気に入れば、紹介ということもあり比較的スムーズに顧問契約してもらえる

デメリット

- 知り合いなどからの紹介なので、断りにくい可能性がある

- 紹介してくれる経営者や専門家、取引先などが自分の希望条件に合った税理士を紹介してくれるとは限らない

- 知り合いなどの紹介だけに頼る場合は選択肢が限られるため、他事務所との比較検討がしにくい

代表税理士のぶっちゃけポイント

当事務所でも顧問先様からたくさんのご紹介をいただき、新たな良いご縁をいただいております。

ただし、ご紹介の場合でも必ず直接会っていただき、以下の点にズレがないか双方で徹底的に確認し合います。

- 人としてお互いの相性が合っているか

- 事務所のスタンス・考え方にご理解いただけるか

- お客様のニーズに事務所がきちんとお応えできるか

上記でもお伝えした通り、「税理士の顧問」は大きく2つに分かれます。

1の代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」の場合、そもそもその代表税理士と相性が合わなければ顧問契約には至りません。

また、関与できる顧問先数にも限界があるため、双方の考え方やニーズがきちんと合っているかの事前確認がとても重要になります。

当事務所も1に該当する「税理士の顧問」を提供しているため、1つでもズレがあれば他の会計事務所をご紹介することもあります。

2の税務会計業務のアウトソーシングだけを受けてくれる税理士事務所を探している経営者に、当事務所が提供するサービスは過大サービス(無駄)になってしまうからです。

これに対し、2の会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」の場合、紹介してもらえるならどんな会社でも喜んでというケースがほとんどのため、見積額以上であれば税務会計業務のみの「税理士の顧問」は何でも受託してくれるでしょう。

会社設立後に送られてくるダイレクトメールから探す

法人を設立すると、登記情報をもとに税理士事務所などからダイレクトメールが届くことがあります。

あまりおすすめしない税理士を探す方法ではありますが、そのダイレクトメールをもとに税理士と顧問契約するケースも中にはあるようです。

「会計事務所白書 2017年 事業主編」によると、全体の約1%がダイレクトメールなどをもとに税理士との顧問契約につながっています。

メリット

- ダイレクトメールを送信している税理士事務所は、新規顧客獲得に積極的なので、希望すればスムーズに顧問契約に至りやすい

- 通常の報酬料金より低い特別価格で顧問契約することができる(会社設立1年目限定などの条件あり)

デメリット

- 顧問先の数をとにかく拡大したい税理士事務所の場合が多く、会計事務所職員による対応となる場合がほとんど

- 顧問契約後に担当者が決まり、実際にその担当者と会ってみるまでは、その税理士事務所との相性が合うかわからない

- ダイレクトメールのみで税理士を探す場合は選択肢が限られるため、他事務所との比較検討がしにくい

代表税理士のぶっちゃけポイント

一般的にわざわざコストをかけてまでマス対象にダイレクトメールを送信している税理士事務所は、とにかく新規顧客獲得をしないといけないビジネスモデルといえます。

この一番の理由は、顧問先の数をとにかく拡大し、会計事務所職員の仕事(税務会計業務)を確保しなければならないからです。

これはほとんどの場合、上記でお伝えした2つの「税理士の顧問」でいうと、税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」を提供する税理士事務所となります。

そのため、会計事務所職員による税務会計業務のみの提供となります。

そして、会社設立したばかりの中小企業経営者には、経験の浅い会計事務所職員などが担当するケースが多いです。

その理由は、まだ複雑な税務相談などがあまりないことと、経験の浅い会計事務所職員のOJT(実践を通じた指導・教育)に最適だからです。

だから、通常の報酬料金より低い特別価格で対応できるのです。

ただ、会社設立したばかりの中小企業経営者が、そもそも経営能力が高い場合や日々自身で経営を学び続けている場合を除き、起業というスタート地点から経験の浅い会計事務所職員の間違った考え方などを植え付けられてしまう可能性も多々あります。

その結果が、何十年経っても中小企業の7割が赤字のままで、お金・時間に余裕のない自転車操業・ラットレース経営が続いている今の状況となっている原因なのかもしれません。

そのため、1の経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」を探している経営者には、おすすめできない税理士を探す方法といえます。

相談会やセミナーなどに参加して探す

「会計事務所白書 2017年 事業主編」によると、全体の約6%の割合で顧問契約につながった税理士の探し方です。

具体的には、次のような相談会などがあります。

- 青色申告会が行う決算や経営相談会

- 税理士会が行う無料相談会

- 商工会などが行う講習会や税務相談会

- 国税局(税務署)が主催する「パソコンによる記帳指導」

- 国税局(税務署)が主催する「税理士による個別の記帳指導」

- 世田谷区が案内する税理士の無料相談

- 目黒区が案内する税理士の無料相談

このような機会がきっかけで税理士を紹介してもらえたり、税理士に直接相談できたりします。

申し込み窓口は多数あるので、状況に合わせて検討してみましょう。

メリット

- 直接対面で話すことができるため、税理士の人間性や自分との相性を判断できる

- 顧問契約前提ではないので、いろいろな機会を活用して気軽に税理士を探せる

デメリット

- 事前情報がまったくないため、自分の希望条件に合った税理士が相談会などにいるとは限らない

- 相談会などに限定して探すと選択肢がかなり限られるため、他事務所との比較検討がしにくい

代表税理士のぶっちゃけポイント

メリットにもある通り、相談会やセミナーなどは直接対面で話すことができるため、税理士の人間性や自分との相性を事前に判断することができます。

そして、一般的に相談会などにいる税理士は、「ベテラン」または「開業したばかり」の代表税理士であるケースが多く、経営者としての考え方なども合わせて聞くことができます。

そのため、ただの税務会計業務のアウトソーシング先ではなく、経営パートナーとして税理士を探している場合には、自分との相性や経営者としての考え方が合うようであれば、最適な税理士が見つかるかもしれません。

ただし、デメリットにもある通り、事前情報がまったくないため、自分の希望条件に合う税理士がたまたま相談会などで対応してくれるかどうかはわかりません。

自分が求めるサービスを提供してくれるのか、税理士費用の予算が合うのか、実際に顧問契約したら誰が対応してくれるのかなど、すべて会って話すまでわからないのが微妙なところです。

インターネットで税理士事務所のWebサイト(ホームページ)を検索して探す

「会計事務所白書 2017年 事業主編」では、インターネット検索で税理士との顧問契約に至ったのは、全体の約5%を占める探し方です。

具体的には、次のように地域や業種・依頼内容に応じて検索する方法が一般的です。

「世田谷区 税理士」「目黒区 税理士」

「飲食業 世田谷 税理士」「飲食業 目黒 税理士」

「会社設立 世田谷区」「会社設立 目黒区」

メリット

- インターネットでキーワードを入れて検索するだけなので、気軽に自分に合いそうな税理士を探せる

- キーワードの入れ方によって多くの税理士事務所を探せるため、選択肢が広い

- 顧問契約前にそれぞれの税理士の強み・考え方や報酬料金の体系、お客様の声などの口コミ評価の事前情報が得られ、他事務所とも比較検討しやすい

デメリット

- 検索だけで得られるWebサイト(ホームページ)の事前情報だけでは、実際の税理士の人間性や自分との相性がわからない

- 検索結果の広告枠でよく表示される税理士事務所は、顧問先の数をとにかく拡大したい場合が多く、会計事務所職員による対応となる可能性が高い

代表税理士のぶっちゃけポイント

最初のアクションとしては、最もおすすめの税理士を探す方法です。

どの方法よりも手軽に・幅広く税理士の事前情報を得ることができます。

上記で挙げたように地域や業種・依頼内容に応じて検索すれば、さまざまな税理士のWebサイト(ホームページ)が出てきます。

その中から自分のニーズに合う・良い印象の税理士事務所2-3候補を見つけられればベストです。

ここでは、自分のニーズに合う・良い印象の税理士事務所2-3候補に絞るいくつかの着眼点をお伝えしておきましょう。

まずは何度かお伝えしている通り、2つの「税理士の顧問」のうち自分はどちらを希望するのかを決めます。

- 中小企業経営者の良き相談相手であり、経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」

- 税務会計業務を受注し、税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」

1を希望する場合は、会計事務所職員が5名以下の税理士事務所でないと代表税理士が直接関わってくれる可能性は低いため、そのような税理士事務所をピックアップしていきます。

そして、「自分との相性や経営者としての考え方が合いそうか」という基準で良い印象の税理士を2-3候補に絞り込んでいきます。

逆に2を希望する場合には、「会計事務所職員数○十名」「顧問先数は○百社」などが発信されている税理士事務所・税理士法人をピックアップしていきます。

そして、実際の担当者は誰になるかわからないので、「税理士費用の予算が合いそうか」などという基準で良い印象の税理士を2-3候補に絞り込んでいきます。

あとは、2-3候補の税理士事務所に実際に問い合わせてみて、詳しく話を聞いてみると良いでしょう。

なお、税理士の候補を探した後のステップである具体的な「税理士の選び方」については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:税理士が教える税理士の選び方。失敗しない12のチェックリスト

さらに、税理士費用の相場やサービスと料金の関係性などについて解説した以下の記事もご用意しています。

関連記事:【税理士費用の相場まとめ】依頼内容別の相場まとめ表あり!費用を抑えるポイントも紹介

これらもあわせて参考にしていただければ幸いです。

インターネットで税理士検索サービスを利用して探す

2021年12月現在では、インターネット上で税理士検索・比較ができるサービスが多くあります。

一例を挙げると、次のようなものです。

日本税理士会連合会

税理士ドットコム

税理士検索freee

ビスカス

アイミツ

ミツモア

T-SHIEN

比較biz

税理士コンシェルジュ

メリット

- インターネットで条件などを指定して検索するだけで、気軽に税理士を探せる

- 多くの税理士事務所を探せるため選択肢が広い

- 顧問契約前に料金体系や口コミ評価などの情報が得られることもあり、他事務所との比較検討がしやすい

デメリット

- あくまで税理士検索サービスに登録している税理士事務所だけに限定されるため、本当に自分に合った税理士が税理士検索サービスに登録しているかわからない

- 広告メインで運営されているサイトがほとんどのため、目立つ所や上位に表示される税理士事務所は、顧問先の数をとにかく拡大したい場合が多く、会計事務所職員による対応となる可能性が高い

- 検索だけで得られる情報では、税理士の人間性や自分との相性がわからない

代表税理士のぶっちゃけポイント

日本税理士会連合会以外は、デメリットにもある通り、以下の2点が微妙なところです。

①広告メインで運営されているサイトがほとんど

わざわざ広告費をかけて目立つ所や上位に表示される税理士事務所は、新規顧客獲得に積極的なので、希望すればスムーズに顧問契約に至りやすいといえます。

一方で、顧問先の数をとにかく拡大したい税理士事務所の場合が多く、2の税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」を提供している可能性が高いでしょう。

②税理士検索サービスに登録している税理士事務所だけに限定される

1の経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」を提供している税理士事務所で、本当に優秀な税理士はあまり登録していない可能性が高いといえます。

なぜなら、同業者の私から見て本当に優秀な数名の税理士の方々は、このような税理士検索サービスに登録しなくても十分にお客様からのオファーがあります。

1人で関与できる顧問先の数にも限界があり、常に空きがない状況が続いているため、わざわざ広告費を支払ってまで集客する必要がないのです。

また、税理士検索サービス自体が乱立しているため、それぞれのサービスにきちんと事務所情報を登録していることはあり得ません。

以下、当事務所を例にそれぞれの税理士検索サービスのポイントを解説してみます。

- 全国の税理士及び税理士法人の氏名、事務所所在地等を検索できる

- 税理士の基本情報のみがすべて検索できる

- 現在、自分が相談している税理士事務所の担当者が税理士登録しているか確認できる

- 開業時にSEOなどの関係で登録してみたが、その後一切利用しないまま放置

- 試しに【東京>世田谷区】で検索してみると、1ページ目のかなり下の方に出てくる

- 検索結果の上位に表示されるためには、一定の広告費など支払が必要か!?

- 有料のfreee認定アドバイザーにならないと、そもそも事務所情報を登録できない仕組み

- freeeユーザーは、freee認定アドバイザーに登録している税理士事務所の中から紹介してもらえる

- 当事務所はfreeeを推奨していないため登録なし

- 試しに【東京>世田谷区】で検索してみると、かなり下の方に基本情報のみが出てくる

- 事務所情報を登録することが有料なのか、上位には写真や各種情報がしっかり入った事務所が優先的に表示されている

- 検索結果の上位に表示されるためには、一定の広告費など支払が必要か!?

- 試しに【東京>世田谷区】で検索してみると、なぜか当事務所が一番上の注目で表示された

- たまたま表示されたのか、逆に当事務所が事務所情報を一切登録していないからなのか

- サイト利用者が見積もりを依頼し、税理士にその利用者を紹介する場合に紹介料などを税理士事務所へ請求する仕組みか!?

- 試しに適当な情報を入れていくと、最終的にメールアドレスを登録が必要になる

- 登録したアドレスに見積りが届くようだが、税理士の事前情報は得られないため、あくまで見積額を知りたいケースでのみの利用か

- サイト利用者が見積りを依頼し、税理士にその利用者を紹介する場合に紹介料などを税理士事務所へ請求する仕組みか!?

- 試しに【東京>世田谷区】を見てみると、当たり前だか登録していない当事務所の情報は表示されない

- 事務所情報を登録することが有料か!?

- サイト利用者が見積りを依頼し、税理士にその利用者を紹介する場合に紹介料などを税理士事務所へ請求する仕組みか!?

- 試しに【税理士>東京>世田谷区】を見てみると、かなり下の方に「世田谷区でコンサルに強い税理士事務所」の1つとして当事務所の情報が出てきた

- 事務所情報を登録することが有料か!?

- サイト利用者が見積りを依頼し、税理士にその利用者を紹介する場合に紹介料などを税理士事務所へ請求する仕組みか!?

- 試しに【東京>世田谷区】を見てみると、かなり下の方に基本情報のみが出てくる

- 事務所情報を登録することが有料か!?

- サイト利用者が税理士紹介を依頼し、税理士にその利用者を紹介・成約する場合に紹介料などを税理士事務所へ請求する仕組みか!?

つまり、日本税理士会連合会以外のほとんどの税理士検索サービスにいえることは、税理士からの情報登録料や上位表示してもらうための広告料、またはサイト経由で成約した場合の紹介料で成り立っているということです。

そのため、各税理士検索サービスの「おすすめ」や上位表示される税理士事務所というのは、広告料を支払ってくれるからサイト運営会社にとって「おすすめ」なだけであって、起業家・中小企業経営者にとって「おすすめ」の税理士が検索できるわけではないということに注意する必要があるでしょう。

税理士紹介サービスを利用して探す

2021年12月現在では、税理士紹介サービスも数多くあります。

一例を挙げると、次のようなものです。

税理士紹介センター

日本税理士紹介センター

税理士紹介ラボ

freeeが提供する無料税理士紹介サービス

弥生会計が提供する会計事務所・税理士紹介サービス

日本税理士紹介センター

メリット

- 紹介会社に希望条件などを伝えるだけで、2-3候補の税理士をピックアップして紹介してくれる

- 顧問契約前に料金体系や口コミ評価などの情報が得られることもあり、他事務所との比較検討がしやすい

デメリット

- あくまで税理士紹介会社に登録している税理士事務所だけに限定されるため、本当に自分に合った税理士が税理士紹介会社に登録しているかわからない

- 税理士紹介により顧問契約が決まった場合、年間報酬額の50-70%以上の紹介料を税理士事務所が先払いする仕組みのため、「顧問先の数をとにかく拡大したい」あるいは「自事務所での営業の仕組みがない」税理士事務所が多く、一般的には会計事務所職員による対応となる可能性が高い

代表税理士のぶっちゃけポイント

メリットにもある通り、紹介会社に希望条件などを伝えるだけで、2-3候補の税理士をピックアップして紹介してくれるので便利ではありますが・・・

こちらも税理士検索サービスと同じように、以下の2点が微妙なところです。

①年間報酬額の50-70%以上の紹介料を税理士事務所が先払いする仕組み

わざわざ年間報酬額の50-70%以上の紹介料を先払いしてまで税理士紹介サービスに登録する税理士事務所は、新規顧客獲得に積極的なので、希望すればスムーズに顧問契約に至りやすいといえます。

一方で、「顧問先の数をとにかく拡大したい」あるいは「自事務所での営業の仕組みがない」税理士事務所が多く、2の税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」を提供している可能性が高いでしょう。

年間報酬額の50-70%以上の具体例として、例えば記帳代行・顧問料・申告書作成・年末調整などの業務を税理士に依頼し、年間報酬額100万円の顧問契約をすると、税理士事務所は50万円-70万円以上を紹介会社に先払いするということになります。

つまり、顧問契約した税理士事務所の初年度売上は、50万円-30万円以下となります。

一般的に顧問契約は長期で継続していくとはいいながらも、年間報酬額100万円の各種業務を受注しているのに売上が50万円-30万円以下なので、それ相応の会計事務所職員が対応するしかなくなります。

②税理士紹介会社に登録している税理士事務所だけに限定される

こちらも税理士検索サービスと同じように、1の経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」を提供している税理士事務所で、本当に優秀な税理士はあまり登録していない可能性が高いといえます。

わざわざ年間報酬額の50-70%以上の紹介料を支払ってまで集客する必要はないからです。

そのため、あくまで2の会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」を提供している税理士事務所を探す場合にのみ利用価値があるかと思います。

税理士の探し方は複数あるが、最終的には代表税理士と直接話すことが重要!

ここまで、一般的な税理士の探し方のパターンを7つ紹介してきました。

しかし「結局、どの方法が良いの?」と考えている方もいることでしょう。

そこで、私がおすすめする税理士の探し方ですが、「まずはインターネットで希望条件に合う税理士をリストアップし、特に気になる税理士2-3候補と実際に会って選んでいく」という方法です。

実際、これまでに紹介した税理士の探し方にはそれぞれメリット・デメリットがあり、まとめると次のような項目で税理士の探し方の長短を評価できます。

- 報酬料金や地域など、さまざまな希望条件を多くの税理士事務所と比較できるか(選択肢の広さと比較検討)

- 税理士の人間性や自分との相性がわかるか

何度も紹介している「会計事務所白書 2017年 事業主編」によれば、今まではほとんどが「紹介」経由で税理士との顧問契約に至っています。

しかし、紹介された税理士が本当に自分のニーズに応えてくれるのかはわかりませんし、他の税理士を知る機会さえも失ってしまいます。

そこで、事前にインターネット検索で税理士候補を探すことにより、多くの税理士事務所を比較検討できます。

そのうえで、特に気になる税理士と実際に面談すれば、人間性や自分との相性もわかるのです。

※ここでは「面談」と表現していますが、実際に対面で面談するだけでなく、ZOOMなどのWeb会議ツールでの面談も含みます。

なお、税理士との面談・相談は税理士や相談内容にもよりますが、基本的には初回は無料で対応してくれます。

ぜひ税理士との面談での自分の直感を重視してみてください。

また、実際に面談などをする際のポイントは、以下の記事をぜひ参考にしてください。

関連記事:税理士が教える税理士の選び方。失敗しない12のチェックリスト

どんな税理士でも良いわけではない!税理士にも得意分野がある

税理士は誰でも良いわけではありません。慎重に税理士を探す必要があります。

このように言うのは、以下3つの理由からです。

- 税理士が提供するサービスは多様化している

- 税理士にも業種や業務の得意・不得意がある

- 慎重に税理士を選ばないと後々で失敗する可能性もある

以降では、なぜ慎重に税理士を探す必要があるのかについてそれぞれ詳しく解説いたします。

税理士サービスの多様化

税理士の基本業務は、税務申告の代理や税務相談(節税サポートなど)です。

しかし最近では、会計ソフトの普及・発達により、基本業務だけを税理士に依頼するニーズや価値が薄れてきているのではという声もあります。

そこで付加価値を向上するためにも、資金繰りサポートや経営サポートを別途提供する税理士が増えてきているのです。

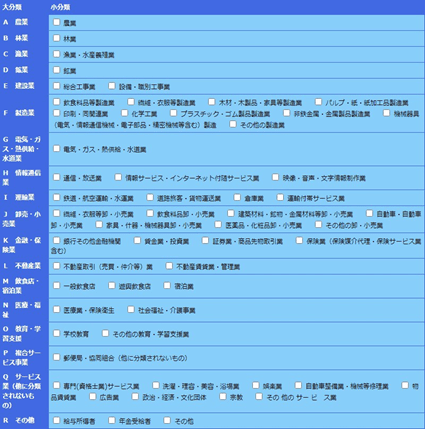

税理士にも業種や業務の得意・不得意がある

税理士には取扱業務や業種にも偏りが出る場合があります。

例えば、建設業に特化した税理士がいたり、飲食業に特化した税理士がいたりするのです。

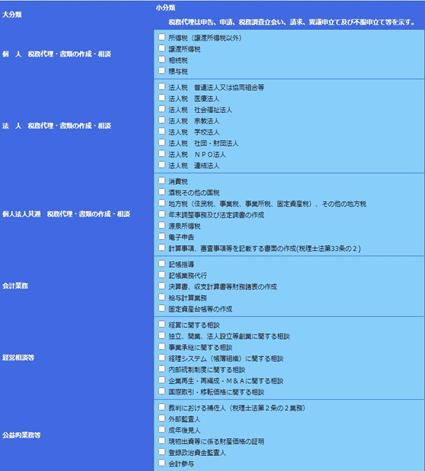

実際、日本税理士会連合会の「税理士情報検索」サイトでは、税理士の得意分野を見極められるように、次のような項目で税理士を抽出できるようになっています。

- 主要取扱業種

- 農業

- 建設業

- 情報通信業

- 販売・小売業

- 金融・保険業

- 飲食店・宿泊業

- その他多数

- 主要取扱業務

- 個人の所得税

- 個人の相続税

- 法人税

- 消費税

- 年末調整事務及び法定調書の作成

- 記帳業務代行

- 決算書、収支計算書等財務諸表の作成

- 経営に関する相談

- 独立、開業、法人設立等創業に関する相談

- 裁判における補佐人

- 会計参与

- その他多数

慎重に税理士を選ばないと後々で失敗する可能性もある

税理士を探して顧問契約できたとしても、実は失敗だったと感じている人も多くいます。

「会計事務所白書 2017年 事業主編」によると、税理士・公認会計士と契約解除したことがあるのは全体の30%。

契約解除の理由は、コミュニケーショントラブルや基本業務での対応への不満が挙げられています。

以上を踏まえ、経営者として税理士に何を求めるか(ニーズ)を明確にし、そのニーズに応えられる税理士を慎重に探すべきです。

また、コミュニケーショントラブルが契約解除に至る大きな要因であるため、前述のとおり、気になる税理士とは実際に直接会うことが重要だと言えるでしょう。

ちなみに当事務所の場合、代表税理士である吉田一仁が会計事務所以外に複数の会社を経営し、その経験を活かして税理士の基本業務「経営者のための税務会計顧問」はもちろん、資金調達やビジネスモデルの再構築まで包括した「代表コンサルティング」など、幅広い視点から中小零細企業の経営をサポートしています。

参考:選ばれる理由

参考:事務所概要

実際にみんなはどのように税理士を探しているのか

税理士を探す方法や税理士を探し・選ぶことの重要性について紹介してきました。

では、実際に起業家や中小企業経営者はどのように税理士を探しているのでしょうか?

これについても、先ほどの「会計事務所白書 2017年 事業主編」でまとめられていましたので紹介しておきます。

結論としては、「家族や知人、他士業からの紹介」が全体の80%ほどを占めています。

残り20%ほどの内訳は、次のとおりです。

- 自治体の相談会

- 青色申告会

- インターネット検索

- チラシやDM

- セミナー

- 看板広告

税理士事務所と税理士法人はどっちが良いのか?

最後に、よくある疑問「税理士事務所と税理士法人は何が違うのか」「これらはどっちが良いのか」について補足します。

結論から申し上げれば、税理士としての業務内容は何も変わりません。

あえて一般的な違いを挙げるとすれば、傾向としては次の通りです。

- 小規模の税理士事務所は、代表税理士1名と数名のスタッフで運営。税理士法人は、税理士2名以上と複数の社員・パートで運営。

- 小規模の税理士事務所の場合、顧問先数を限定して代表税理士が直接対応。税理士法人の場合、顧問料などに応じて担当となった会計事務所職員が対応。

- 小規模の税理士事務所の場合、代表税理士と長期的な関係を構築していける。税理士法人の場合、担当者が変わることもあり長期的な関係を築きにくい。

- 小規模の税理士事務所の場合、上から目線で話す昔ながらの税理士もいる。税理士法人の場合、会計事務所職員が対応するため、上から目線で話す人は少ない。

- 小規模の税理士事務所は、顧問先数を限定しているため露出などが少なく認知度が低い。税理士法人は、規模拡大のため大々的に広告費などを投じているため認知度がある。

上記の傾向から言えるのは、きちんと自分の事業を理解してもらいながら経営相談なども望むのであれば、小規模の税理士事務所の方が経営者同士の時間を確保できるため良いかもしれません。

つまり、中小企業経営者の良き相談相手であり、経営全般の顧問として代表税理士自らが直接関わってくれる「税理士の顧問」を希望するのであれば、会計事務所職員が5名以下の小規模の税理士事務所の中から「自分との相性や経営者としての考え方が合いそうか」という基準で良い印象の税理士を選ぶのです。

逆に、税務会計だけのサポートや各種手続き業務だけで十分な場合は、会計事務所職員が対応してくれる税理士法人の方が費用を安く抑えられるかもしれません。

つまり、税務会計顧問という名称で会計事務所職員が一担当者として関わる「税理士の顧問」を希望するのであれば、「会計事務所職員数○十名」「顧問先数は○百社」などが発信されている税理士法人の中から「税理士費用の予算が合いそうか」などという基準で良い印象の税理士を選ぶのです。

ちなみに、当事務所は税理士法人ではなく小規模の税理士事務所であり、原則として代表税理士である吉田一仁が継続的にお客様の相談対応をしていく形を取っています。

お問い合わせ・面談は無料で対応しておりますので、何か疑問などございましたらお気軽にお問い合わせください。